Vous êtes-vous déjà imaginé une journée type de nos aïeules ? Si ça vous tente, allez au Centre d’histoire et d’archéologie de la Métabetchouane à Desbiens (Lac-Saint-Jean). On y a reproduit une maison de colons du 17e siècle.

On y apprend qu’il fallait fournir des efforts considérables pour chaque besoin… même naturel ! Les maisons d’une seule pièce n’étaient pas isolées. Il n’y avait pas d’eau courante et les toilettes étaient dehors : les bécosses. Le poêle à bois servait à chauffer et à préparer les repas. Les fenêtres, lorsqu’il y en avait, étaient toutes petites et à carreaux. On parlait de fenêtres françaises, parce que la vitre, pour ne pas casser, était taillée et transportée par bateau dans des barils de mélasse. Il fallait tout planifier, dans les moindres détails, longtemps d’avance. Pour tricoter, par exemple, il fallait avoir tondu le mouton et lavé, cardé et filé la laine.

Sans savoir écrire, comment nos grand’mères faisaient-elles pour se souvenir de leurs recettes, savoir quoi faire, quand et comment le faire ? On sait qu’elles ont utilisé des mnémoniques. Elles ont inventé des histoires et des chansons pour ritualiser leurs savoirs et créer des repères temporels et cognitifs. Elles ne savaient pas lire, mais elles savaient compter ! Elles créaient par exemple des liens entre des proportions. Pensons au gâteau quatre-quarts, composé d’œufs (4), de beurre, de sucre et de farine en parts égales de 240 g. C’était la recette de gâteau des occasions spéciales, mémorisée depuis la France.

Que faisaient-elles en novembre ?

Photo : Johanne Rocheleau / © La Gazette de la Mauricie et des environs

Elles se préparaient pour le long hiver. Le tricot était vital, et là encore, elles avaient recours aux proportions. Pour se souvenir de la taille des chaussettes de chaque membre de la famille, elles utilisaient des brins de laine de couleurs différentes. Elles mesuraient le pied, du talon au bout du pied, en faisant un nœud à la hauteur du gros orteil, là où il fallait commencer les rétrécis des orteils. La longueur du pied standard étant égale à sa circonférence, et elles pouvaient s’y référer pour s’assurer du confort de la chaussette.

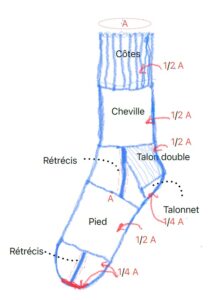

Il existe une « Loi des ti-bas », dont m’avait parlé une fermière, qui avait une boîte pleine de brins de laine colorés. Je vous ai fait un dessin.

« Pour tricoter des chaussettes, il y a des proportions à respecter : 1, ½ et ¼. Si je monte 60 mailles élastiques pour des bas de femmes, représentées par A sur le dessin, je fais 30 rangs de côtes et 30 rangs en jersey pour la cheville, soit des ½ A. Je divise ensuite les mailles en deux pour former le talon double (½ A) et je compte 30 rangs (½ A) avant de tourner le talon. Après le talonnet, il me restera 15 mailles (¼ A). Je relève 15 mailles des deux côtés du talon (¼ A) et je rétrécis pour revenir à 30 mailles (½ A) sur ma broche. Je tricote le pied pendant 30 rangs (½ A), puis je rétrécis le bout de pieds à 15 mailles avant de greffer. » Ces proportions convenaient pour les pointures moyennes, mais pour les grands pieds, il fallait utiliser le brin de laine et tricoter jusqu’au nœud.

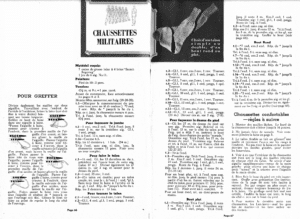

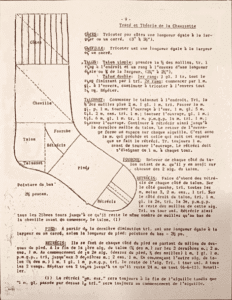

Tout est expliqué dans le patron « Chaussettes militaires » que vous trouverez dans l’édition numérique de cet article. Je joins l’unique document que j’ai trouvé sur la « Loi des ti-bas ».

Que ferons-nous en décembre ? Du ragoût de pattes de cochon !

Patron des chaussettes militaire, publié par Lever Brother Limited en 1941.

Tracé et théorie de la chaussette (origine inconnue).