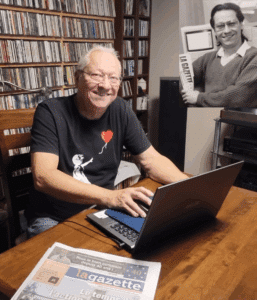

Dans le cadre de son 40e anniversaire, La Gazette de la Mauricie et des environs a la chance de compter sur des ambassadrices et des ambassadeurs de différents horizons qui sont des personnes significatives dans notre collectivité. Ce mois-ci, nous allons à la rencontre de Denis Leclerc, cofondateur de La Gazette !

Pouvez-vous nous raconter les débuts de La Gazette ?

L’aventure a débuté avec le Journal du Sommet Populaire de Trois-Rivières qui a eu deux ou trois éditions. Il présentait surtout les enjeux sociaux et économiques de la région de Trois-Rivières en 1983-1984, dont un taux de chômage oscillant entre 15 % et 20 % et des taux d’intérêt entre 20 % et 22 %. Nous étions en pleine crise économique. Le journal reposait uniquement sur le travail de bénévoles, y compris pour sa distribution porte à porte.

Comment s’est fait le choix d’en faire un média par et pour la communauté ?

À la fin de 1984, le président de l’Association des médias écrits communautaires est venu nous rencontrer pour nous inviter à transformer le Journal du Sommet Populaire en un journal au service de sa communauté. Après réflexion, nous (Christiane Carle, Roger Deslauriers et moi-même) avons décidé d’incorporer le nouveau journal sous le nom de La Gazette populaire de Trois-Rivières, un clin d’œil à La Gazette des Trois-Rivières publiée par Ludger Duvernay à partir de 1817.

Notre objectif était de démocratiser l’information locale, de la rendre accessible à un plus grand nombre de personnes et d’organismes et de favoriser ainsi le développement d’une plus grande conscience sociale et politique.

Comment se réalisait à l’époque la recherche de sujets, la production, l’impression et la distribution ?

À partir de l’actualité locale. Il arrivait assez souvent que les gens nous disent : vous devriez vous intéresser à ce sujet qui sera à l’ordre du jour de la prochaine rencontre du conseil municipal de Trois-Rivières. On s’est donc mis à couvrir davantage les réunions du conseil municipal et les gens se sont de plus en plus intéressés à la politique municipale. La production du journal était très artisanale. Au début, tout le journal était fait à la main. On découpait les colonnes de texte, le titre de l’article, les encadrements des photos, la publicité et on les collait avec de la cire sur de grands cartons que nous apportions à l’imprimerie. Ça ressemblait à de grands scrapbooks. Le montage du journal se faisait sur deux jours et, comme vous pouvez l’imaginer, la dernière soirée était très fébrile et se terminait autour de minuit. Je partais alors livrer la maquette à l’imprimerie de Saint-Jean-sur-Richelieu, un trajet aller-retour de quatre heures en automobile.

Quels étaient vos principaux défis ?

Certainement le recrutement de personnel, bénévoles et employé-es, et évidemment le financement. Il y avait beaucoup de départs, que ce soit à la rédaction, à la publicité ou en graphisme. Il fallait remplacer ces personnes et les former rapidement. Ça faisait beaucoup de temps passé en entrevue et en formation. À un certain moment, La Gazette était pratiquement devenue une entreprise d’insertion.

En ce qui concerne le financement, Il était très difficile de vendre de la publicité. Les grands médias régionaux (Le Nouvelliste, CKTM-TV, CHEM, les radios AM) occupaient tout le terrain. Comme les conseillers publicitaires étaient payés à la commission, ils ne restaient pas longtemps. Faute de revenus publicitaires suffisants, il devenait difficile de financer l’informatisation du journal. En 1988, un Mac Plus et une imprimante laser noir et blanc coûtaient 10 000 $… La Gazette paraissait deux fois par mois de 1987 à 1990, il fallait payer l’imprimeur, les camelots, etc. Bref, La Gazette a été en faillite technique pendant les six années ou j’y ai travaillé. Vous ne serez pas surprise que je vous dise qu’après six années fort stressantes, et sur la recommandation de mon médecin, j’en suis alors venu à quitter La Gazette.

Quelle différence voyez-vous entre les défis d’il y a 40 ans et ceux d’aujourd’hui ?

Le véritable défi est le même : celui de publier et de diffuser de l’information locale pour la communauté et de façon indépendante des pouvoirs financiers et politiques. Ce sont les moyens qui diffèrent (balados, sites web et réseaux sociaux).

Pourquoi avez-vous accepté d’être ambassadeur de La Gazette de la Mauricie et des environs ?

Pour saluer le dur désir de durer (Paul Éluard) de ses artisans et artisanes – bénévoles, administrateurs-trices, employé-es – qui, depuis 40 ans, croient à la nécessité de mieux informer leur communauté sur les enjeux locaux et régionaux de notre société.

Comment trouvez-vous La Gazette 40 ans plus tard?

Toujours aussi pertinente pour son contenu. Et les couleurs la rendent beaucoup plus attrayante qu’à l’époque du noir et blanc. C’est un journal bien fait sur le plan graphique. Il nous invite à la lecture.

Qu’est-ce qui distingue La Gazette des autres médias ?

De toute évidence, c’est son ancrage dans la communauté. Elle n’aurait pas pu survivre 40 ans sans le soutien de sa communauté.

Pourquoi lire La Gazette ?

Parce que j’aime les médias papier. Je sais que j’y retrouve de l’information sur la Mauricie, la région de mes étés d’adolescent et ou j’ai vécu pendant près de 20 ans. Une information qui s’intéresse aux gens ordinaires pas au bling bling des médias sociaux.

Pourquoi les gens devraient-ils faire un don à La Gazette ?

Ben voyons… Pour que je puisse continuer de la lire ! Ça va de soi. Et pour ça, ça prend de l’argent. Mon seul don ne suffira pas. Il faut donc beaucoup, beaucoup et encore plus de dons. Des petits, des gros. Tiens, je vais doubler mon don cette année. Et vous, en ferez-vous autant ?