Parmi les nombreux personnages historiques provenant de la Mauricie, il y en a un qui a disparu de la mémoire collective alors qu’il a pourtant été l’un des pionniers de la Conquête de l’Ouest aux États-Unis par la découverte de nouvelles routes. Voici son histoire!

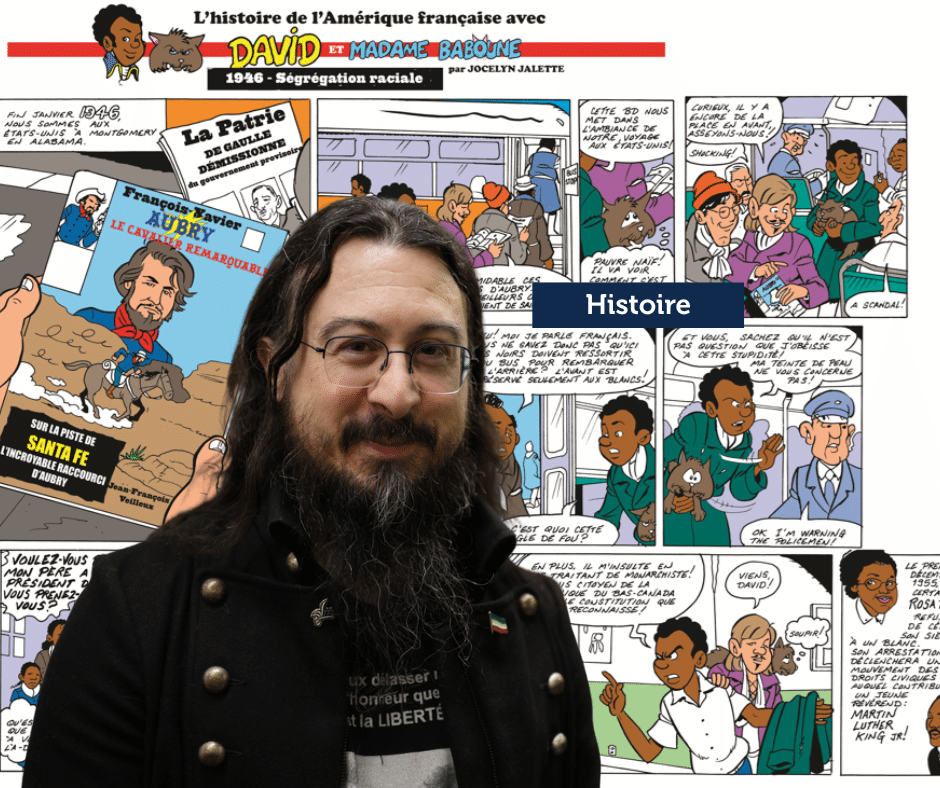

C’est en l’an 2000 que René Bergeron publie une passionnante biographie de son arrière-grand-oncle maternel, plutôt méconnu, mais qui a acquis une grande renommée aux États-Unis par ses explorations et son commerce. En effet, comme Kit Carson (1809-1868) et d’autres célèbres découvreurs de l’Ouest au milieu du 19e siècle, Aubry fait partie de ces hommes braves, courageux et audacieux qui ont fait l’Amérique grâce à leur force physique, leur volonté, leur intrépidité, leur sang-froid et leur ténacité. Mais qui était-il vraiment?

Des origines françaises

Son premier ancêtre Nicolas Aubry arrive à Québec en 1758 et s’établit à Saint-Augustin-de-Portneuf puis participe à la bataille des Plaines d’Abraham, le 13 septembre 1759. [1] C’est en 1761 qu’Aubry et son épouse s’installent à Saint-Justin. Selon Bergeron, les Aubry comptent parmi les premiers habitants de la Seigneurie de Carufel, concédée le 21 avril 1705. [2]

Quatrième enfant d’une famille de treize, François-Xavier Aubry dit Francoeur est né à Saint-Justin, dans le comté de Maskinongé, le 3 décembre 1824. Sa maison natale, construite vers 1818 par son père agriculteur, Joseph, existe toujours, située au 851, rue Gagné (anciennement rang Nord-Est de l’Ormière). Il est baptisé à Maskinongé, où se sont mariés ses grands-parents Nicolas Aubry et Josephte Sicard. En 1840, sa famille quitte Saint-Justin pour aller s’établir sur une terre à Saint-Maurice, près de Trois-Rivières. Cinq ans plus tard, à la mort du patriarche, sa mère Madeleine Lupien déménage à Trois-Rivières. Vers 1885, son frère Joseph s’établit à Sainte-Eulalie où réside encore sa descendance et de nombreux Aubry.

Ayant quitté l’école à l’âge de 12 ans, il part dès mai 1843, à l’âge de 18 ans, vers le sud des États-Unis, pour s’établir à Saint-Louis au Missouri, côtoyant les marchands, transporteurs, autochtones, explorateurs, dignitaires, militaires, chercheurs d’or, colons, trappeurs et hors-la-loi. À 21 ans, il décide de « partir à son compte » [3] achetant un lot de marchandises.

Des aventures rocambolesques

Au temps de la Nouvelle-France, en collaboration avec les Autochtones, les Canadiens français sont reconnus pour avoir été les premiers à explorer ce continent : les premiers à rejoindre les régions glacées du pôle, les premiers à traverser les Rocheuses, les premiers à fouler les sables du désert étatsunien et les plaines qui bordent le golfe du Mexique, etc. Par conséquent, cette terre d’Amérique fut d’abord française et cet héritage patrimonial existe encore dans la toponymie, car pendant deux siècles ces coureurs de bois francophones d’ici ont nommé les lacs, les fleuves, les montagnes et les différents lieux qu’ils ont visités.

Bien qu’il ait réussi l’exploit étonnant de traverser à cheval de Saint-Louis (Missouri) à Santa Fe (Nouveau-Mexique), soit plus de 1 300 km en cinq jours et demi, du 12 au 17 septembre 1848, et que tous les journaux de l’époque parlent de ce record de vitesse, sa renommée va bien au-delà! En moins de dix ans, il devient un personnage très célèbre aux États-Unis.

Aubry est notamment réputé comme « le négociant le plus prospère » de la piste de Santa Fe, par l’importance de ses convois (de 100 à 130 chariots ou diligences) ainsi que par le nombre de ses expéditions (16) effectuées entre mai 1846 et novembre 1852. Parfois attaqué par des clans autochtones locaux, qui agissent en véritables bandits, Aubry parvient la plupart du temps à éviter la confrontation avec eux. À d’autres moments, affrontant 200 Autochtones avec ses 18 hommes, dont douze sont blessés, et il en sort lui-même avec six blessures.

Selon René Bergeron, tous ceux qui ont connu Aubry sont unanimes à reconnaître ses qualités telles que l’honnêteté, la bienveillance, l’hospitalité, la fiabilité, la bravoure, l’intégrité, la générosité, la persévérance et surtout sa grande détermination :

« Aubry était un excellent meneur d’hommes qui savait se faire obéir et respecter et qui était très apprécié de ses subalternes. Doté d’une résistance physique remarquable, il réalisait des projets périlleux qui incitaient ses hommes à avoir une grande confiance en lui. Aubry s’est lié d’amitié avec plusieurs personnalités du domaine politique, religieux, des affaires, de l’exploration et des communications. On recherchait constamment sa compagnie. Aubry était un homme qui s’exprimait très facilement. Il parlait et écrivait très bien le français, l’anglais et l’espagnol. Ces connaissances furent pour lui un atout dans la poursuite de ses affaires au Missouri, à Chihuahua, au Nouveau-Mexique et en Californie. Il était un lecteur avide et assidu de tous les journaux. […] Aubry ne s’est jamais laissé entraîner par le jeu, la boisson et les femmes frivoles. Autant dans les villes de Saint-Louis que de Santa Fe et de San Francisco, il s’est toujours bien comporté. Aucun scandale, tricherie ou affront personnel n’a été signalé à son sujet. » (p.195-197).

En tant que « cavalier remarquable », établissant des records de vitesse entre autres grâce à sa jument blonde Dolly, les journaux le reconnaissent alors comme un allié, voire un « précieux collaborateur », parce qu’en tant que reporter-aventurier il permet aux nouvelles de circuler plus rapidement. En 1847, F.-X. devient même le « fiable messager de l’Ouest » en étant le précurseur du Pony Express, une populaire compagnie de livraison à cheval. C’est en 1851 qu’il découvre avec fierté un raccourci sur la piste de Santa Fe et s’empresse d’en faire bénéficier la communauté locale. On l’appellera d’ailleurs « la piste d’Aubry »! Au cours de sa courte carrière, il a parcouru la piste de Santa Fe au moins 27 fois. Pas étonnant que certains, comme Jean-François Nadeau, le surnomment « le roi de la route de l’Ouest ». [4]

Selon Frank Dobie, professeur, folkloriste et historien du Texas, il faut considérer Aubry comme le plus remarquable cavalier du Far West étatsunien, une évaluation partagée par plusieurs autres. À l’époque de la ruée vers l’or en Californie, François-Xavier conduit également des troupeaux de moutons (de 5 000 à 50 000!) jusqu’à Los Angeles et San Francisco. En tant qu’explorateur intrépide, il se met aussi à la recherche de la meilleure route pour faire passer le chemin de fer entre l’Est et l’Ouest, en 1853 et 1854, ce qu’il réalise avec succès, en longeant le 35e parallèle nord. Cette exploration des lieux permet aussitôt de faciliter l’approbation des crédits nécessaires par le Congrès étatsunien pour le nouveau service de courrier et le « raccourci Aubry » sera utilisé jusqu’à l’arrivée du train, en 1869.

Une mort tragique

Malheureusement, il décède à l’âge de 29 ans, le vendredi 18 août 1854, vers trois heures de l’après-midi, après une rixe (une bataille) dans le saloon de ses amis commerçants Joseph et Henri Mercure. Son rival est un certain major Richard Weightman, agent d’une puissante compagnie ferroviaire, sénateur du Nouveau-Mexique depuis 1850 et membre du Congrès.

Agressif, prompt et impliqué dans toute sorte de querelles, dont un duel, ce dernier l’accuse dans son propre journal d’avoir des intérêts personnels dans la nouvelle route, ce que dément fortement Aubry, qui le traite alors de menteur. La discussion dégénère rapidement lorsque Weightman lance son verre au visage d’Aubry, qui dégaine son revolver, mais n’a pas le temps d’apercevoir son adversaire qui le poignarde et l’éventre avec son couteau Bowie. Le lendemain, Aubry a droit à des funérailles grandioses à l’église catholique de Santa Fe.

À son procès, en septembre 1854, Weightman est le premier à regretter son geste et plaide la légitime défense. Sous les conseils du juge, les 12 jurés le déclarent alors non coupable. Par la suite, à son grand regret, Weightman est désormais pointé du doigt comme « celui qui a tué Aubry ». Néanmoins, son geste met également fin à ses grandes aspirations politiques.

Loin de sa famille et seul dans l’Ouest, car il préférait exercer ses activités en faisant lui-même preuve d’excellence, plutôt que simplement accompagner quelqu’un, ses papiers personnels et d’affaires disparaissent. Il faudra plusieurs années à sa famille pour récupérer une infime partie de son héritage financier, car sa fortune fut en bonne partie dilapidée, et cette histoire est en réalité tout un scandale lié aux élites religieuses de l’Église locale…

Malgré ce contexte, Aubry est mort en héros, comme il a vécu toute sa vie dans l’Ouest. Après son assassinat, le général William Sherman, futur héros de la Guerre de Sécession (1861-1865), raconte le souvenir de sa rencontre avec François-Xavier au Missouri : « Aubry était le meilleur exemple de cette belle race d’hommes courageux et audacieux qui ont grandi dans les plaines ». De son côté, la Revue de l’Ouest mentionne dans son édition du 16 septembre : « Aubry a rendu d’immenses services au peuple américain en découvrant de meilleures routes sur le continent et son nom restera associé à l’histoire de la géographie de l’Amérique du Nord avec les Marquette, La Salle, Lewis, Clarke et Frémont. » (p.188) En référence à son audace, à ses origines francophones et à sa grande capacité d’organisation pour les convois, ses contemporains l’avaient surnommé le « Napoléon des plaines » ![5]

Aujourd’hui, le Séminaire St-Joseph possède des documents historiques sur Aubry, offerts par son petit-neveu, Louis-Joseph Chamberland (1891-1982), le réputé curé-fondateur de la paroisse Sainte-Marguerite de Trois-Rivières. De plus, comme le précisait René Bergeron il y a 25 ans, il existe bien une rue « Aubry » qui jouxte le Boulevard des Forges au nord du Boulevard Saint-Michel, mais nous n’en connaissons pas l’origine. Je réitère ici sa demande afin de la renommer « F.-X. Aubry », d’autant plus que la grande région de Trois-Rivières compte un grand nombre de descendants Aubry de la même lignée que François-Xavier dont les Aubry, Francoeur, Paquin, Richard et Hébert pour n’en nommer que quelques-uns. Ainsi, sa mémoire et ses exploits mémorables en tant que voyageur québécois resteront éternels.